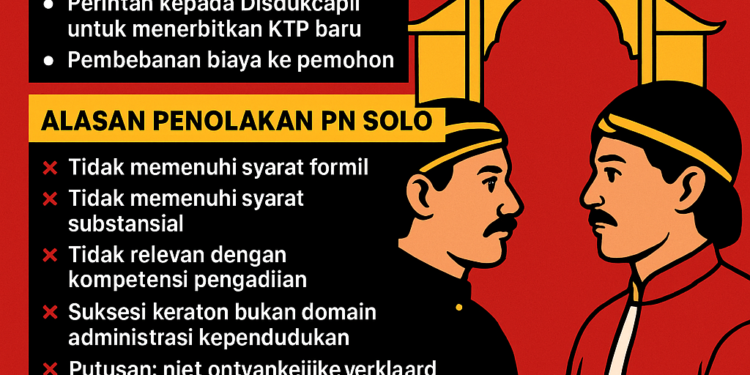

Putusan Pengadilan Negeri Solo yang menolak permohonan pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Paku Buwono XIV bukan sekadar perkara administratif. Ia adalah penanda keras bahwa negara, melalui hukum positifnya, memilih menjaga jarak tegas dari pusaran konflik legitimasi Keraton Surakarta yang tak kunjung selesai.

Pengadilan seolah berkata jelas: negara tidak ingin menjadi wasit dalam perebutan simbol kekuasaan adat.

Dalam konteks hukum kependudukan, putusan ini dapat dibaca sebagai langkah tepat. KTP adalah instrumen administrasi sipil, bukan kitab silsilah atau panggung penobatan raja. Jika gelar kebangsawanan dapat dilegalkan lewat meja pengadilan, maka negara berpotensi terseret menjadi alat legitimasi sepihak dalam konflik adat yang kompleks dan sensitif.

Namun di sisi lain, putusan ini juga membuka cermin buram kondisi Keraton Solo hari ini.

Keraton, yang seharusnya menjadi pusat nilai, paugeran, dan kebijaksanaan Jawa, justru berulang kali memindahkan konflik internalnya ke ruang publik: dari Sasana Handrawina, ke media massa, hingga kini ke pengadilan. Ketika sengketa adat dibawa ke ranah hukum negara, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya gelar raja, melainkan kewibawaan keraton itu sendiri.

Ironisnya, semua pihak mengatasnamakan “menjaga paugeran”, tetapi yang terlihat justru sebaliknya: paugeran diperdebatkan, ditafsirkan sepihak, bahkan dijadikan alat legitimasi politik simbolik.

Negara telah memberi sinyal: urusan adat harus diselesaikan oleh adat. Negara hanya akan masuk jika ada pelanggaran hukum yang nyata, bukan untuk menentukan siapa yang paling berhak menyandang mahkota budaya.

Di titik ini, publik patut bertanya: sampai kapan Keraton Solo membiarkan konflik suksesi berlarut tanpa mekanisme penyelesaian internal yang bermartabat? Apakah keraton masih memiliki otoritas moral untuk menyatukan, bukan memecah?

Jika setiap perbedaan tafsir berujung pada penobatan tandingan, gugatan hukum, dan perang narasi, maka Keraton Solo berisiko kehilangan makna simboliknya di mata generasi muda. Keraton bisa berubah dari pusat kebudayaan menjadi sekadar arena konflik elit berkostum adat.

Putusan PN Solo seharusnya menjadi alarm, bukan bahan perlawanan baru. Alarm bahwa jalan hukum negara bukan solusi utama bagi persoalan adat. Alarm bahwa legitimasi sejati seorang raja Jawa tidak lahir dari KTP, melainkan dari pengakuan adat, keteladanan, dan kemampuan merangkul semua pihak.

Jika konflik ini terus dibiarkan membusuk, yang kalah bukan hanya satu kubu. Yang kalah adalah marwah Keraton Solo sebagai penjaga nilai budaya Jawa.

Dan pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling cepat menggugat, tetapi siapa yang paling bijak merawat warisan.